ver. 2024H1 新增與修改

2. 會寫文章很重要:溝通的風格 **精準、真誠、完整 (2024H1 新增)

15. 活在當下**保持真誠 (2024H1 新增)

17. 我無法獨立成為我

Ver 2024H1

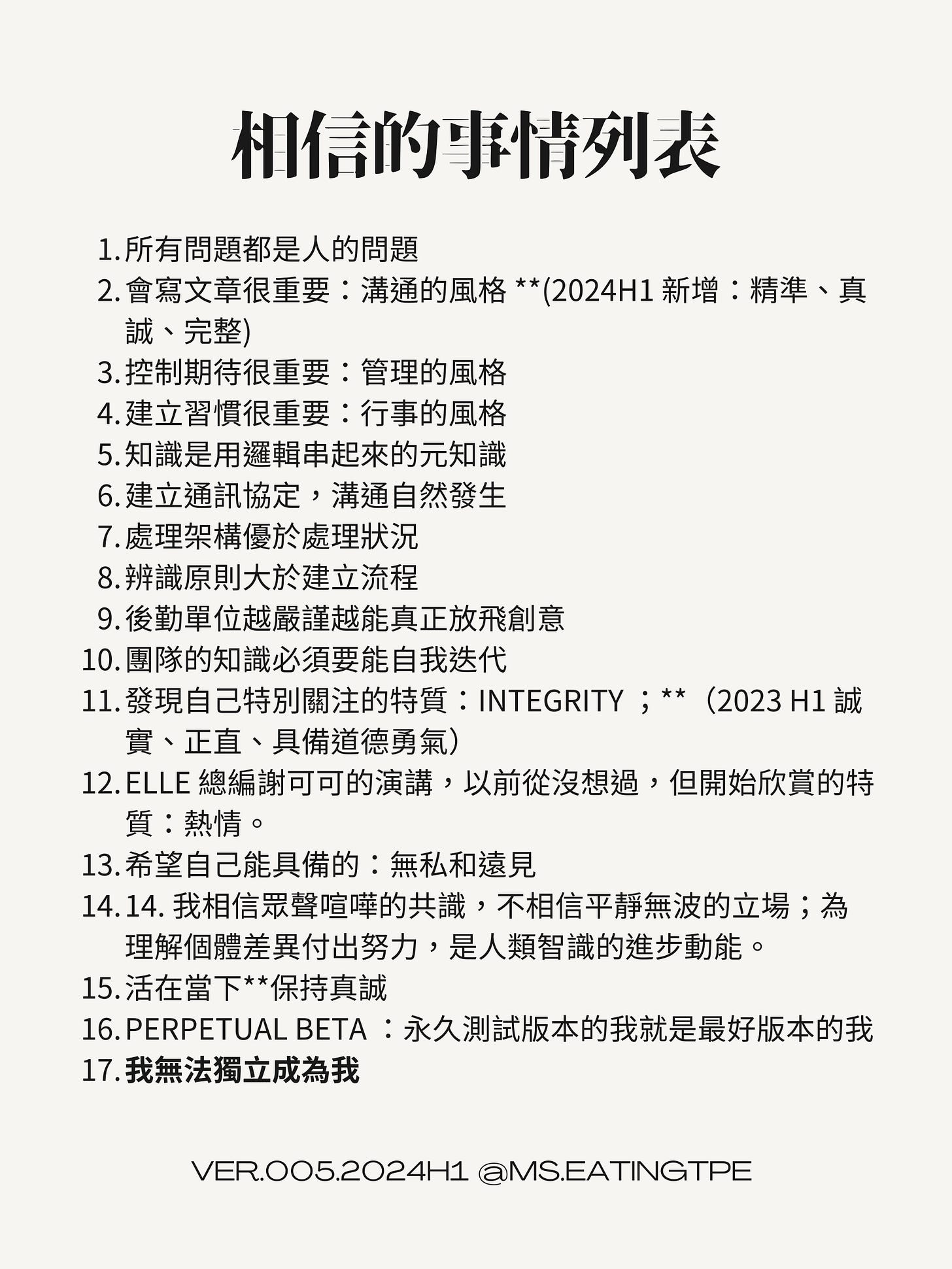

1. 所有問題都是人的問題

2. 會寫文章很重要:溝通的風格 \*\*(2024H1 新增:精準、真誠、完整)

3. 控制期待很重要:管理的風格

4. 建立習慣很重要:行事的風格

5. 知識是用邏輯串起來的元知識

6. 建立通訊協定,溝通自然發生

7. 處理架構優於處理狀況

8. 辨識原則大於建立流程

9. 後勤單位越嚴謹越能真正放飛創意

10. 團隊的知識必須要能自我迭代

11. 發現自己特別關注的特質:integrity ;**(2023 H1 誠實、正直、具備道德勇氣)

12. ELLE 總編謝可可的演講,以前從沒想過,但開始欣賞的特質:熱情。

13. 希望自己能具備的:無私和遠見

14\. 我相信眾聲喧嘩的共識,不相信平靜無波的立場;為理解個體差異付出努力,是人類智識的進步動能。

15. 活在當下 ** 保持真誠

16. Perpetual Beta :永久測試版本的我就是最好版本的我

17. 我無法獨立成為我

安清《在世界盡頭遇到松茸》

因為我的每個田野也都告訴我:人群與物種一樣,都是片刻穩定分類中的聚合體;無論人或非人,都在聚合體裡成為自己。

● 松茸的影響

這半年又發生好多事,自從我讀了《在世界盡頭遇到松茸》之後,聽起來可能很誇張,訊息好像變成了一座巨大的森林,而我隨時都在森林裡,透過感官打獵。

(好抽象)

我再試著整理看看這個變化是什麼好了。

首先,所有原因和要素不再是線性的「因為…所以…」,我意識到好像更難講出「因為…所以…」,這也影響到我的日常。

我想到蔡依林2015金曲獎得到最佳國語專輯時說「我贏了!YA!」這個畫面時不時會飄入我腦中,為蔡依林的藝術成就感到開心的同時,無法不去想「贏是什麼?成功是什麼?榮譽是什麼?」

如果贏、成功、榮譽都只是要素的其中之一,那這些要素構成的目的地是什麼?我並不覺得榮譽是假,也不認為競賽是虛偽,只是覺得如果要玩很多遊戲,我可能很難「贏」。

正好看到 threads 上夜間限定的張晴說:要怎麼跟不熟的朋友或計程車司機說自己在做什麼?

這題真的很有感,大學畢業前後我都在瞎掰,掰出來的角色跟選項一個也沒有成真。

後來發現這題其實好像不是那麼要回答「我是一個XX,我想成為 XX」這種,可以回答 1. 你覺得呢?或是 2. 那你剛畢業在幹嘛?

事實上,「你是做什麼的」一直到現在都還是個常見的破冰問題,我通常會說「你覺得呢?」

這半年遇見的人,有說過我「看這個內容以為是男生」,也有說「應該是工程師」,或是「應該是商管背景」。

如果要玩單一主線的遊戲,慢慢打成就系統,那我真的是會很爛。

一直都講不出來我到底是什麼,只能說,很多元素和體驗,交互構成了我。

真的要回答的話,我比較能回答的應該是:最近在解決什麼問題。

《松茸》裡面講述多物種的民族史時,引用了生物符號學家烏克斯庫爾(Jakob von Uexküll)在一九三四年想討論的問題:他描述了一隻蜱蟲(tick)如何體驗世界,包含感受哺乳動物的體熱,以及吸血的血量。

蜱蟲也參與了世界的創製,我至少比蜱蟲多了感官和時間,作為一個智人,我能造成的對世界的擾動,比其他物種來得具備毀滅性,但在一群智人當中,影響並不顯著。

從宇宙的視角裡,其實我存在與不存在都沒差。

蜱蟲視角同時帶來了新的自我拷問:我是否畏懼平庸?( 蜱蟲政治正確:你憑什麼認為蜱蟲平庸)

徐華《保持真誠》

真誠地做你自己是什麼意思?約於一九九○年代中期,加拿大哲學家查爾斯.泰勒(Charles Taylor)開始思考古往今來的人如何處理個體認同這個問題。

他如此描述此一觀點:「忠於我自己,就是忠於我的原創性,而我的原創性是唯有我能加以強調與發現的。當我強調原創性,我就定義出了原創性。」雖然這一切聽起來很紙上談兵,可是「真誠地做你自己」這件事並不會無中生有。建構你的個性是一場賽局,你需要與他人的期望交鋒。泰勒解釋,本真性的前提是對話,因此源自與周遭他人的交往。我們都想尋求認可,哪怕你想從親密朋友口中聽到的是:你是他們永遠無法真正理解的絕世怪咖。

● 賈伯斯的影響

為什麼會寫下 17. 我無法獨立成為我,很大的原因是賈伯斯的這篇文檔時不時會飄進我腦中。

看戰爭新聞時,忍不住想,我為什麼可以不費吹灰之力地用乾淨的水洗澡,對城市系統油然而生一股敬意。

同時「我」時時刻刻都被我攝取的資訊影響,這或許也解釋了為什麼這篇文字,會充滿來自其他書籍的摘要。當這些摘要和學習都成為卡片,便很接近我腦中的感受:大量卡片散亂在桌上,遠看才發現群集和關聯。

若我心中有美好的世界,那我必須要先成為其中的一部分,也許是乾淨的水。

佩索亞《惶然錄》

我們每一個人都是好幾個,是一些,是極大數量的自我。所以,那個鄙視環境的自我,不同於那個在環境中受苦或自得其樂的自我。我們的存在是一塊遼闊的殖民地,由不同種類的人以不同的方式思考和感知

● 上半年的產出報告

- 發了 11 篇電子報 《無用之用 Master of None》 —> 開啟了自己的電子報計畫,檢視痛苦,拆解它,試圖理解痛苦的來源。

- 《沒事找事 Master of None》 —> 和 Shawn 錄製了近一季的 Podcast ,快速的討論我們對運營公司的困境和學習

- 去了一趟 LA 實地考察他國的喜劇場景和明星,花了好多錢,現在還在痛

- 參與 GAI 年會,寫了一份簡報,目前累計瀏覽次數 >42000。為我帶來更多與他人建立共識的機會

- 上了一些通告採訪和內訓,完成一場英文演講,感謝各單位

- 回顧這半年最讓我感到快樂的時刻,還是舉辦薩泰爾娛樂的 OPEN HOUSE,在短短的時間內讓同事的才華被更多人看見。

Create a spontaneous organism,這是去年許下的願望,魔法似乎慢慢開始奏效。

● 24H1小結

做我喜歡的事,整天想這些有的沒的,有好的夥伴可以討論跟執行。

即使一次又一次被打回原形,世界在這些翻攪的過程中開始變得清晰。

更多的詩、更多的相遇、更多的魔法,痛苦但充滿樂趣。

感謝構成我的環境,感謝所有人,感謝我自己。

我仍在探索發布內容的最佳途徑,以下與這個電子報平行經營的渠道,有時會同步,有時不會。如果你喜歡,請訂閱電子報

Substack|無用之用|Master of None

Instagram|@ms.eatingtpe

Medium|From Conception to Completion

Podcast|Master of None 沒事找事

嗨嗨你好,看到你分享《在世界盡頭遇到松茸》的心得,很好奇當你思考變得複雜化,或者說,接收到比以往更多的訊息之後,你怎麼面對需要在一定時間內,做出很多選擇的工作環境?

我會這麼問是因為,我接受了人類學的訓練,所以處在會接收到很多訊息的環境很久,但也很困惑和辛苦,遲遲沒有辦法找出一條在現在社會(工作環境)和平共處的生存模式,覺得和你的路線剛好是逆向的,所以想來和你請教!

Steve Jobs 那篇也讓我深受影響,我們受之於人真的太多太多,如果不創造價值好像就不能報答這無形的恩惠。